Как самостоятельная и полноценная научная дисциплина компаративистика зародилась в начале XIX века. До того родство языков лишь декларировали, но доказать научными методами не умели.

Первым камнем в фундамент стройного здания компаративистики стало ознакомление европейских филологов и путешественников с санскритом. Казалось бы, где Европа, а где Индия? До XIX века их разделяли многие недели пути, и трудно было бы предположить, что так далеко на востоке есть язык, удивительно похожий на латинский и древнегреческий. Однако ещё в XVI веке итальянский торговец и путешественник Филиппо Сассетти в своих письмах отметил удивительное сходство между некоторыми словами латыни и санскрита. Это подтвердил в XVIII веке британский филолог Уильям Джонс, активно занимавшийся культурой Индии и распространением сведений о ней на Западе. При этом строгого научного обоснования идея родства санскрита с латынью и древнегреческим в работах Джонса не получила. Это случилось несколько позже.

Именно поэтому основоположниками сравнительно-исторического языкознания можно назвать Франца Боппа (1791—1867, Германия), Расмуса Кристиана Раска (1787—1832, Дания) и нашего российского лингвиста Александра Христофоровича Востокова (1781—1864).

Каким образом палеонтологи восстанавливают скелет того или иного доисторического существа? Путём логики. Допустим, найдена нижняя челюсть некоего животного. Сравнивая с другими останками, учёные могут предположить, какой должна быть верхняя челюсть. А оттуда — как выглядел череп, как он мог крепиться к хребту. Шаг за шагом, от одной кости к другой… В языкознании мысль лингвистов развивается примерно таким же образом: учёные сравнивают слова, их части (морфемы), способы и модели словообразования, типы склонения и спряжения, синтаксические конструкции — всё, что имеет отношение к языку. А потом делают заключения.

Ф. Бопп выделил в санскрите, древнегреческом, латинском и готском (старейшем из германских языков) важнейшие глаголы: «есть», «пить», «идти», «нести», «быть» и т. д. То есть слова, которые относятся к жизненно важным и обозначают базовые действия. Сопоставляя корни и окончания, Бопп доказал, что эти языки — родственники. Итогом его исследований стала книга «Сравнительная грамматика санскрита, зенда, армянского, греческого, латинского, литовского, старославянского, готского и немецкого языков» (1833).

Р. К. Раску повезло меньше: свой главный труд «Исследование в области древнесеверного языка, или Происхождение исландского языка» (1818) он издал на датском. Но поскольку в те времена в науке правила бал латынь, эту работу прочли со значительным опозданием, а вклад учёного в лингвистику не был по достоинству оценён при жизни.

А между тем именно Раск выдвинул и применил важнейшие принципы, которые остались актуальными и для современной компаративистики. Например, он утверждал, что в рамках лексических сопоставлений нужно прежде всего сравнивать основные слова (местоимения, числительные, базовые существительные и глаголы), то есть такие, которые заимствуются с наименьшей долей вероятности. Так, обозначение какого-нибудь механизма может перекочевать из одного языка в другой, а вот названия для земли, воды, дня, ночи, привычной пищи — вряд ли.

Ещё одна важная его идея: соответствия звуков, морфем и слов должны быть регулярными, закономерными. А это значит, что на отдельных, случайных совпадениях невозможно строить утверждение о родстве или несходстве языков. Требуется целый ряд примеров. И, по мнению Раска, главное — это родство окончаний, потому что грамматика почти не заимствуется, а лексика — вполне может обогащаться за счёт других языков. Если в русском немало финно-угорских, тюркских и прочих заимствований, это не делает его неславянским, ведь слова-пришельцы оформлены с помощью типичных окончаний, которые имеются и в других славянских языках.

Например, тюркское по происхождению слово «сундук» склоняется вполне по-русски: «сундук-а, сундук-у…», точно так же, как исконно славянское слово «стол» («стол-а, стол-у…»). Подобные окончания есть, скажем, в словенском: «stol, stol-a, stol-u…». Корень заимствован, а окончания — нет.

Основываясь на этих принципах, Р. К. Раск доказал принадлежность славянских, балтийских и кельтских языков к индоевропейской семье. Кроме того, он открыл так называемое первое германское передвижение согласных — закономерные изменения, когда, например, d и g оглушаются до t и k, а изначальные t и k переходят в þ (глухой межзубный звук) и h. Кстати, в том числе и поэтому русскому слову «дерево» соответствует английское «tree», а русское «та-ять» в английском имеет родича «to thaw».

А какой вклад внёс наш отечественный лингвист А. Х. Востоков? В работе «Рассуждение о славянском языке, служащее введением к Грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного письменным памятникам» (1820) главной стала идея, что при сравнении языков нужно использовать не только живые и современные нам языки и диалекты, но и мёртвые тоже.

Александр Христофорович сопоставил старославянский (первый письменный славянский язык, предок церковнославянского) с живыми его братьями (русским и польским). И в результате сумел установить, какие звуки скрывались за многими древними буквами, включая и «ъ» с «ь».

Так, сравнивая церковнославянский язык с польским, он выяснил, что старинные письменные знаки «ѧ» и «ѫ» некогда обозначали носовые гласные, «е» и «о» соответственно. Например, польскому «pięc» (произносится примерно как [п’jенн’ч]) соответствует русское «пять» и церковнославянское «пѧть». Последнее раньше читалось приблизительно как [пе́нть], с редуцированным (то есть нечётко выговариваемым) «ь» на конце, который был похож на очень краткий «и». Церковнославянский «зѫбъ», [зо́нбъ], соотносится с польским «zab», [зонмп], ну а по-русски это будет просто «зуб» (у нас, как и у поляков, конечный согласный оглушается).

Исходя из относительно регулярных соотношений между русской буквой «я», церковнославянской «ѧ» и польской «ę», а также русской «у», церковнославянской «ѫ» и польской «a», Александр Христофорович заключил, что в нашем языке носовой «е» в итоге стал звуком «а после мягкого» (как в слове «пять»), а вот носовой «о» превратился в «у». Например, «дѫбъ» стало «дуб», сравните с польской фамилией «Dabrowsky», «Домбровский», ну а по-русски будет «Дубровский».

Благодаря этому открытию мы теперь знаем, что носовые гласные существовали в древнейших славянских языках, а значит, и сопоставление старославянского «пѧть» с каким-нибудь древнегреческим «pénte» («пять») вполне оправдано.

Как ни странно, привычные нам деепричастия, как доказал А. Х. Востоков, в церковнославянском отсутствовали. Изначально это были формы именительного падежа единственного числа мужского и, реже, женского рода причастий: идя — идуща, идущу и т. д.

Ещё одно важное наблюдение: Александр Христофорович отметил, что в древнерусском языке была особая глагольная форма — супин. Она выражала цель при глаголе движения, например, «иду княжитъ», при инфинитиве «княжити». Затем начальная форма глагола в большинстве случаев потеряла конечный гласный «и» (он остался лишь под ударением: «идти́», «нести́»), да и редуцированные гласные на концах слов утратились, а потому супин совпал с инфинитивом и исчез. Выжила лишь форма «княжить».

В общем, А. Х. Востоков был настоящим исследователем «языковых ископаемых».

Предлагаю и вам поупражняться в «лингвопалеонтологии»!

Многие из нас знают, что такое «бремя»: ноша, груз, часто — очень тяжёлый. Слово это высокого стиля, по происхождению — церковнославянское. Попробуем его просклонять: «нет бремени», «к бремени», «несу бремя», «с бременем», «о бремени». И наш первый «лингвопалеонтологический» вопрос таков: а почему при склонении вдруг появляется «ен»?

Мы не зря отметили церковнославянское происхождение этого слова. Язык этот консервативный, написание слов в нём менялось слабо (писцы старались сохранять традицию, даже когда та переставала соответствовать живому произношению). И в древних текстах мы видим — «брѣмѧ». А если есть буква «ѧ», мы понимаем, что когда-то за ней прятался носовой «е»! Кстати, по-польски будет «brzemię» (читается приблизительно как [бжэ́м’ен]).

Как мог возникнуть такой необычный звук? Судя по наличию сочетания «ен» в падежных формах существительного «бремя», он мог бы появиться из «е + н». Но как? Дело в том, что ещё в праславянском языке — предке всех славянских языков — действовал закон открытого слога, то есть каждый слог должен был заканчиваться гласным. А значит, в именительном и винительном падежах, которые и тогда совпадали, конечное сочетание «е + н» вынуждено было перейти в [ен], однако перед гласными оно оставалось прежним. И тогда всё вставало на свои места: бре-м[ен], но бре-ме-ни, и никаких согласных на концах слогов!

Второй «лингвопалеонтологический» вопрос будет таким: как мы можем восстановить праславянский облик слова «бремя»?

Чтобы это сделать, нам, по заветам Раска и Востокова, для начала потребуются данные не только лишь одного церковнославянского, но и других славянских языков. Возьмём для сравнения по одному языку из каждой группы: южнославянские у нас уже представлены церковнославянским, от западнославянских нам на помощь уже пришёл польский, а из восточнославянских позовём русский, как родной и наиболее близкий.

Итак, мы имеем церковнославянское «брѣмѧ», польское «brzemię» и... А какое русское слово мы можем взять?

Рассмотрим следующие примеры: «брѣгъ — brzeg — берег» и «дрѣво — drzewo — дерево». Исходя из этого, мы должны сказать, что церковнославянизм «бремя» может соотноситься с русским… «беремя»! И в этом нет ничего странного. Ведь мы легко можем реконструировать это слово и другим путём. Например, можно встретить фразеологизм «разрешиться от бремени», что означает «родить ребёнка». Да и слово «беременность» явно связано с существительным «бремя»: дитя — это своего рода груз, который «носят под сердцем». А мы знаем, что означает слово «бремя», не так ли?

Как же возникло в нашем языке существительное «беременность»? Поделим его на морфемы и узнаем! Берем-енн-ость (и нулевое окончание). Слово происходит от прилагательного «берем-енн-ый». А уже в его основе лежало существительное… «беремя»!

Конечно, встарь это слово выглядело немного иначе: «беремѧ». Да, в древнерусском языке такое слово существовало, и в нём тоже когда-то был носовой «е», как и в церковнославянском «брѣмѧ».

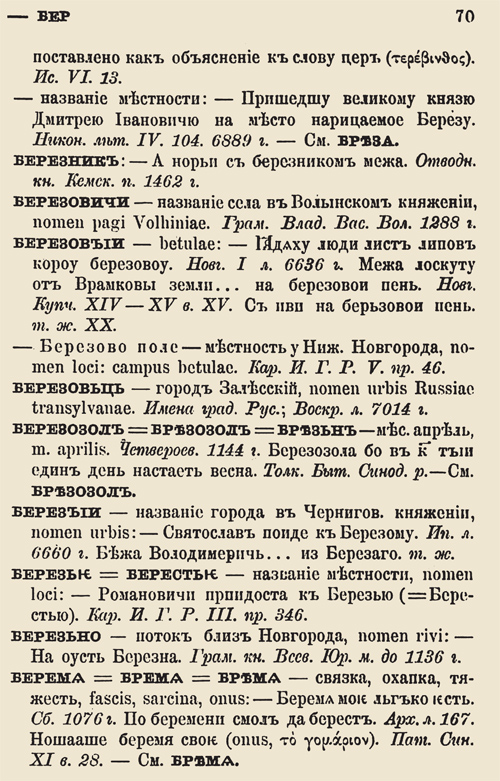

А чтобы окончательно убедиться в том, что существительное «беремѧ» действительно было, посмотрим на скан с книги известного филолога И. И. Срезневского «Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным памятникам» (1893).

Как видим, Измаил Иванович Срезневский даже отождествляет слова «беремя» и «бремя». И в этом нет ничего необычного, потому что немало подобных соответствий можно найти даже внутри самого русского языка: «древо — дерево», «брег — берег», а ещё «злато — золото», «град — город» и пр. К слову, первые существительные в этих парах (церковнославянские по происхождению) называются «неполногласными», а их русские собратья — «полногласными», потому что в них больше гласных.

Всё это значит, что связь между существительными «беремя» и «бремя» неслучайна, а потому наши рассуждения не противоречат важному принципу Р. К. Раска о необходимости поиска регулярных соответствий.

Так как же выглядел общий предок слов «бремя», «brzemię» и «беремя, беременный»? Чтобы это понять, лингвистам пришлось сравнить данные славянских языков не только между собой, но и с данными их индоевропейских братьев.

Например, русскому слову «дерево», польскому «drzewo» и церковнославянскому «дрѣво» соответствует литовское «derva» («сосна»), русскому «берег», польскому «brzeg» и церковнославянскому «брѣгъ» — немецкое «Berg» («гора») и так далее. Значит, если у нас есть «бремя», «brzemię» и «беремя», то исходная форма могла выглядеть как «*bérmen». Звёздочка используется языковедами для указания на предположительность таких слов и форм, ведь мы никогда не видели их на письме.

Получается, что первоначально, в раннем праславянском языке, тоже были стечения согласных, однако потом действие уже известного нам закона открытого слога заставило от них избавиться. «*ber-men» — нехорошо, оба слога заканчиваются на согласный!

В восточнославянских языках добавили гласных, разбив ими неудобные старые звукосочетания (откуда наше полногласие), а в южно- и западнославянских пошли другим путём — просто поменяли местами согласные звуки. В лингвистике это фонетическое явление хорошо известно, и называется оно «метатеза», что по-гречески значит «перестановка».

Именно поэтому из праславянского «*bérmen» происходит и древнерусское «беремѧ», и церковнославянское «брѣмѧ», и польское «brzemię». Но можем ли мы доказать точно существование праформы «*bérmen»? Мы же должны для этого выяснить, есть ли что-то подобное у индоевропейских братьев!

Да, если мы обратимся к санскриту, классическому литературному языку Древней Индии, то увидим, что там есть слово «bhárman» (читается как [бха́рман]) — «сохранение», «поддержка», «забота». Кстати, оно среднего рода, как и наше русское «беремя», а ударение в нём падает на первый слог, как и в праславянском, даже конечное сочетание с носовым сохранилось. Есть ещё похожее существительное «bhariman» — «сохранение», «несение». «А» в санскрите часто происходит из «е» (сопоставьте «дерево» и «daru»).

Сравнив праславянское слово с санскритским, мы можем приблизительно восстановить древнейший облик этого существительного: «bhermen» (благодаря консервативному и архаичному санскриту науке известно, что в праиндоевропейском языке были звонкие придыхательные согласные *bh, *dh и *gh).

Изучив разные индоевропейские языки, лингвисты пришли к выводу, что элемент «*-men-» мог быть каким-то суффиксом, например, формирующим отглагольные существительные (сравните: «се-ять — се-мя», праславянские «*se-jati — *se-men», последнее — точь-в-точь латинское «semen», ведь это слово очень и очень древнее, потому что земледелием наши предки начали заниматься не одну тысячу лет назад). Так языковеды смогли выделить пракорень «*bher-».

Но мы с вами до сих пор говорили в основном лишь о фонетических соответствиях, а ведь для лингвистической реконструкции важно и значение! Так что же означал древний корень «*bher-»? Это третий наш вопрос. На основании латинского слова «fer-o» («несу»), древнегреческого «pher-o» (то же самое), санскритского «bhar-am» (то же), армянского «ber-em» (то же) было установлено исходное значение — «нести».

В праславянском же это значение сохранилось только в… правильно, в производном «*ber-men» — «ноша». А вот глагол — «*ber-om» (церковнославянское «бер-ѫ» и русское «бер-у») — изменил своё значение, но оно всё же связано с тем, что было изначально. Ведь когда я что-то беру, обычно я делаю это для того, чтобы куда-то отнести, переместить.

Таким образом, мы как «лингвопалеонтологи» поработали не только над восстановлением звуковой формы слова, но и над выяснением его изначального значения. В этом плане существительное «бремя» можно назвать «живым языковым ископаемым», которое свидетельствует о древнейшем значении глагола «брать».