— Валентин Павлович, искусственный интеллект в химии — это какие-то специальные системы, обученные исключительно на химических данных, или некие универсальные языковые модели?

— Когда мы говорим об искусственном интеллекте в химии, чаще всего имеем в виду системы машинного обучения. Их сегодня активно используют учёные, и создаётся впечатление, что произошёл резкий скачок — повсюду статьи, гранты, проекты. На самом деле первые эксперименты с машинным обучением в химии начались несколько десятков лет назад, и постепенно это вошло в исследовательскую практику. Настоящий бум наступил тогда, когда появились большие языковые модели и чат-боты. Они открыли новый интерфейс — возможность общаться с программой на обычном человеческом языке. Мы буквально разговариваем с технологиями, и они отвечают нам.

— Это хорошо для научной работы?

— Хорошо это или плохо — вопрос дискуссионный. Но ИИ стал частью жизни миллионов людей, а вместе с этим изменилось и восприятие технологий ИИ. Если раньше нейросети были доступны только узкому кругу специалистов, то сегодня любой школьник или студент может взаимодействовать с ними. Для исследователей сейчас ключевой поворот состоит в том, что искусственный интеллект перестал быть самоцелью. Ещё недавно внимание было сосредоточено на разработке самих алгоритмов, архитектур нейросетей, методов обучения — то есть ИИ развивали ради самого ИИ. Такие работы, безусловно, важны и они продолжаются, но сегодня это уже не доминирующее направление. Главный тренд заключается в другом: мы вошли в фазу, которую называют «Эпохой искусственного интеллекта для…». То есть «ИИ для химии», «ИИ для биологии», «ИИ для медицины», «ИИ для инженерии» и даже «ИИ для гуманитарных наук». Количество проектов, где ИИ используется как инструмент для решения конкретных прикладных задач в разных областях, сейчас во много раз превышает число проектов, нацеленных на развитие самого искусственного интеллекта. И это естественный путь зрелости технологии: от экспериментов ради экспериментов — к повседневному инструменту, который помогает двигать вперёд науку и общество*. Выражение «ИИ для…» даже успело стать крылатой фразой, которая по-английски пишется как AI4 («for» сокращают цифрой «4»).

— А в вашей лаборатории какой «ИИ для…»?

— Первые концептуальные лекции о том, как искусственный интеллект можно реально применять в химии, я читал примерно 4—5 лет назад. И за это время всё существенно изменилось. Если вначале речь шла в основном о том, как использовать методы глубокого машинного обучения для решения отдельных научных задач, то сегодня уже сформировалась целая иерархия уровней применения ИИ. В нашей лаборатории разработана специальная классификация ИИ-систем в науке — ассистент, аналитик и исследователь.

Приведу конкретный пример из нашей практики. Мы работали с массивами данных, полученных на масс-спектрометре. Представьте: всего за один рабочий день — 8 часов непрерывной работы прибора — накапливается такой объём информации, что для её расшифровки вручную с помощью традиционного программного обеспечения потребовалось бы примерно четыре года. А если прибор работает непрерывно неделю, то это уже более 50 лет расшифровки! Очевидно, что человеческими силами такие данные обработать невозможно: исследователь вынужден ограничиваться малой частью информации, выбирая самое простое, а значительная и зачастую самая интересная часть так и остаётся лежать «мёртвым грузом» на жёстких дисках.

Вот тут и проявляется сила нейронных сетей. Они способны анализировать данные в десятки тысяч раз быстрее. Если сеть обучена и хорошо протестирована, то обработка спектра, на которую у человека ушли бы годы, занимает менее часа. Ускорение в 20—30 тысяч раз превращает невыполнимую задачу в рутинную операцию и открывает новые научные возможности.

Но здесь важно подчеркнуть: нейросеть не берётся «с потолка». Её нужно создать, запрограммировать, обучить и протестировать. Поэтому сегодня в химических лабораториях особенно ценятся специалисты двойного профиля: химики, умеющие программировать, и программисты, готовые погрузиться в специфику химии. Только объединяя эти компетенции, можно действительно использовать потенциал ИИ и работать с лавиной данных, которая каждый день обрушивается на науку.

— И что же делать с тем количеством информации, которое обрушивается на учёных?

— Нейронные сети позволяют превратить эту лавину в осмысленные выводы. Алгоритмы ИИ обрабатывают массивы данных, формулируют гипотезы и сводят результаты к компактным формулировкам. В итоге вместо хаоса избытка информации мы получаем конкретные направления для будущих исследований.

К примеру, опытный химик, за плечами которого 10—15 лет работы, способен взглянуть на структуру молекулы и сразу сказать, насколько она сложная. Причём сложность — это не только размер, а целый комплекс характеристик: внутренняя связность, типы функциональных групп, их взаимное расположение и многое другое. Профессионал может почти «на глаз» поставить оценку: 7 баллов по десятибалльной шкале, 8 или 9. Это считалось чисто интуитивной задачей, не поддающейся формализации.

Однако мы смогли обучить нейронную сеть воспроизводить такую экспертизу. Для этого 50 специалистов дали три сотни тысяч оценок молекулам по уровню сложности, и на этих данных была обучена система ИИ, которая научилась предсказывать результат с высокой точностью. По сути, мы использовали алгоритм Learning to Rank — это метод машинного обучения, который позволяет выстраивать объекты (в нашем случае молекулы) по относительной «сложности» на основе накопленных экспертных оценок. Такой подход часто применяют в поисковых системах, чтобы ранжировать результаты, а мы адаптировали его для химии.

Если говорить образно, фактически ИИ перенял у человека часть интуитивного восприятия — то, что раньше казалось исключительно человеческой прерогативой. Это ключевой шаг: от простой обработки данных ИИ постепенно переходит к области, где раньше оперировала только человеческая интуиция и опыт. Нейронные сети, которые копируют и тиражируют такие интуитивные действия человека, — крайне интересное явление. Здесь открывается целое поле для размышлений: что ещё из области человеческого опыта и интуиции может быть перенесено в цифровую форму? Конечно, нужно отметить, что это единичный и ограниченный пример — речь ни в коем случае не идёт о замене всей человеческой интуиции, а лишь о её локальной цифровой имитации в конкретном проекте.

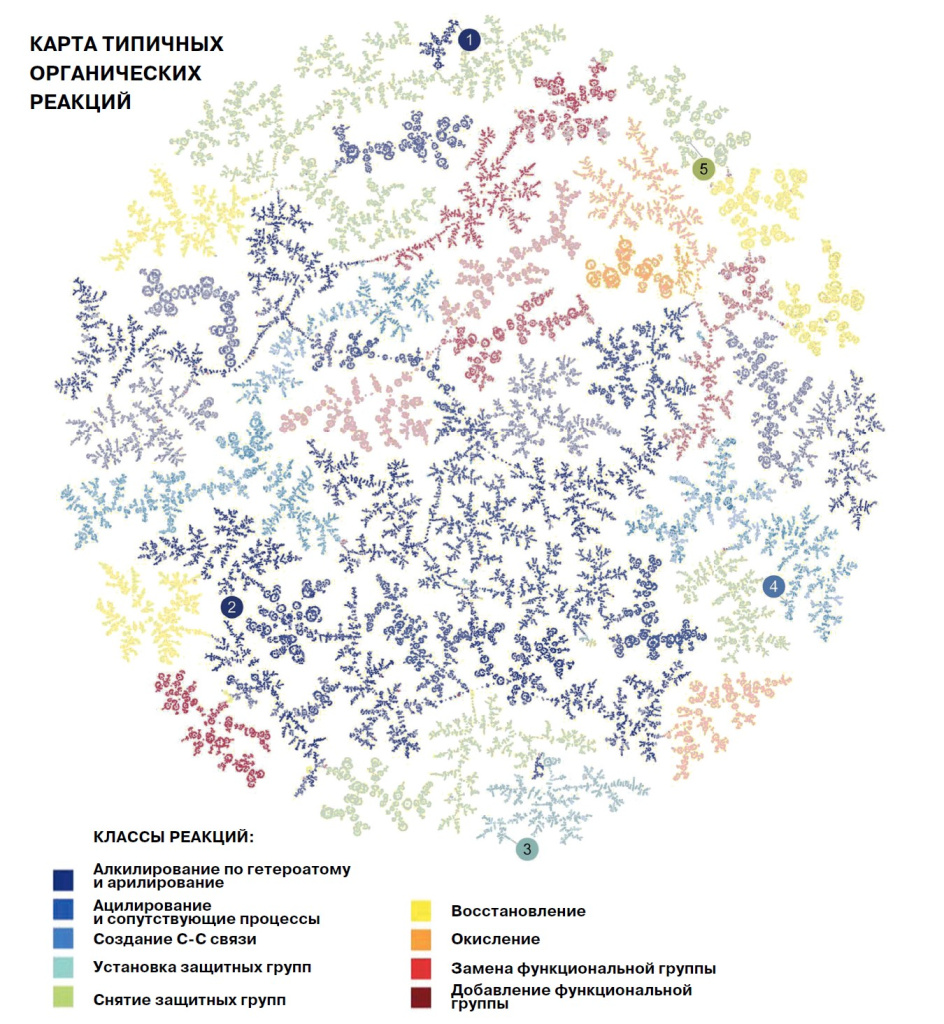

Карта типичных органических реакций

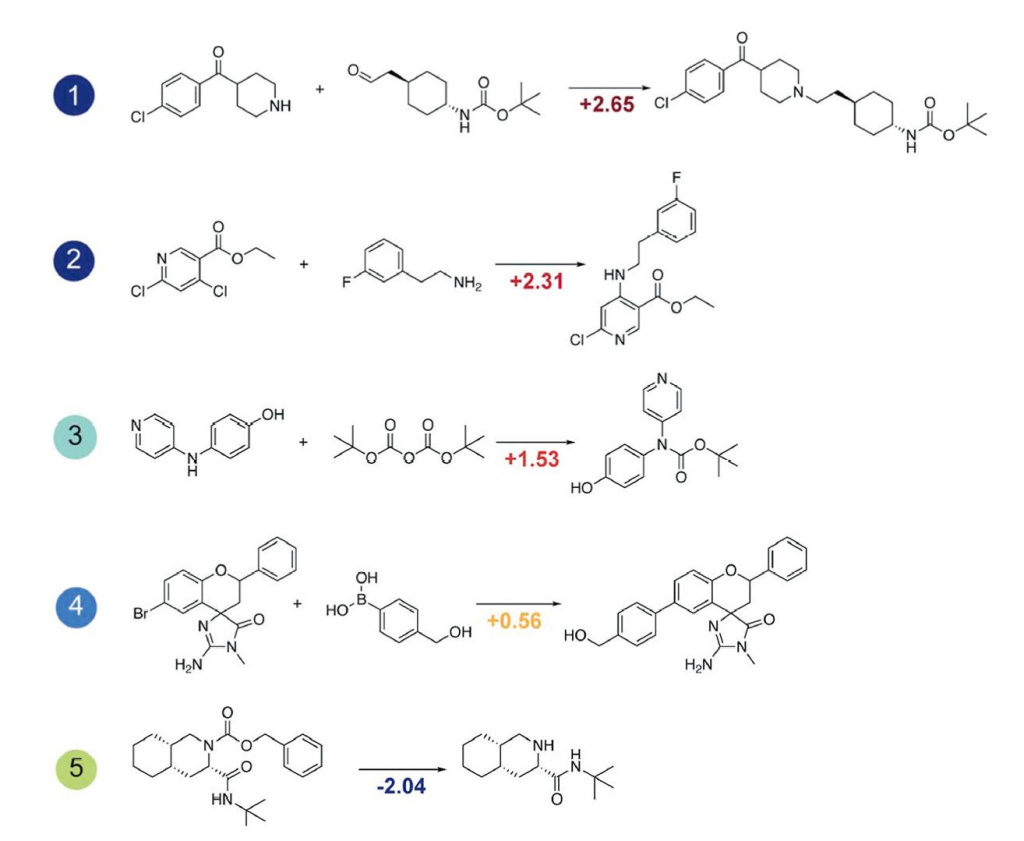

Карта (атлас) реакций, построенная на основе базы данных из десятков тысяч типичных органических реакций. Каждая точка на карте соответствует отдельной химической реакции. Цвет точки показывает класс реакции — например, алкилирование, дегидрирование, установка или снятие защитной группы, кросс-сочетание и т. д. Яркость точки отражает, насколько сильно меняется молекулярная сложность во время реакции: чем ярче — тем более сложный продукт получается из исходных реагентов. Большинство реакций (тусклые точки) либо сохраняют, либо даже снижают сложность молекулы — это, как правило, вспомогательные операции вроде снятия защитных групп. В то же время отдельные яркие кластеры соответствуют реакциям, которые реально наращивают сложность, — в первую очередь, это алкилирование, ацилирование и образование углерод-углеродных связей (например, знаменитые реакции кросс-сочетания Сузуки или Негиcи).

Карта позволяет увидеть, какие направления синтетической химии создают новое молекулярное разнообразие, а какие в основном выполняют технические или подготовительные функции органического синтеза. Видно, что только малая часть реакций реально делает молекулы сложнее, тогда как большинство лишь «переставляет кирпичики». Это важный вывод для планирования новых, более эффективных методов синтеза и для понимания, как химия «строит» сложность и многообразие веществ.

На самом деле за таким несколько абстрактным параметром, как молекулярная сложность, стоит очень практическая, прикладная цель — сделать химию более предсказуемой, автоматизированной и «умной». Если мы умеем численно оценивать сложность молекул, то можно, к примеру, быстрее отбирать перспективные лекарственные соединения среди миллионов вариантов или оптимизировать структуру новых соединений. Поскольку слишком простые молекулы часто неэффективны, а слишком сложные — трудно синтезируемы и нестабильны. Метрика сложности помогает здесь найти золотую середину.

Когда химики планируют, как получить новую молекулу, они используют реакции, которые, как правило, шаг за шагом наращивают сложность. Если эту сложность можно посчитать, компьютерные алгоритмы, включая ИИ-системы, могут оценивать эффективность синтетических путей и выбирать оптимальные маршруты, где сложность растёт максимально быстро и без лишних операций. То, что раньше было «интуицией опытного глаза», теперь становится цифрой, с которой может работать искусственный интеллект. Молекулярная сложность — это как «вес» или «глубина» идеи в химическом пространстве: помогает машинному обучению понимать, где простые вещества, а где — настоящие химические шедевры.

— То, что ИИ можно обучить даже интуиции, звучит поразительно!

— Тем не менее это так. Приведу ещё один пример из нашей практики. Мы много лет изучаем механизмы реакций, и за десятилетия накопились гигабайты экспериментальных данных, которые частично так и оставались нерасшифрованными. Мы вернулись к этим массивам и с помощью нейронных сетей нашли новые вещества и реакции, которые в своё время остались незамеченными. Это напоминало сюжет фильма «Назад в будущее»: анализируя старые данные, мы словно совершали путешествие во времени и открывали то, что давно было перед глазами, но оказалось скрыто.

Здесь проявляются два ключевых момента. Первый — ИИ выступает в роли генератора гипотез. Если алгоритму задать исходные условия реакции — исходные компоненты, реагенты, катализаторы, растворители, — он способен сгенерировать много вариантов возможных химических реакций и их продуктов. Для небольшой системы это может быть, например, десять тысяч гипотез. Казалось бы, подобная когнитивная функция присуща только человеку, но нейросети уже неплохо справляются с этой задачей.

Далее подключается ИИ-аналитик. Его задача — проверить гипотезы: сопоставить каждую из них с экспериментальными спектрами и выделить те, которые действительно подтверждаются наличием нужных сигналов в спектрах. Таким образом, из десяти тысяч возможных гипотез отбирается та, которая наилучшим образом соответствуют изучаемому природному явлению. Человек тоже мог бы так сделать, но перебрать десять тысяч вариантов и проверить каждый — это работа не на одну человеческую жизнь. У специально обученного и заранее протестированного ИИ на эту задачу уйдёт примерно один день.

— Вас не пугает такой рост возможностей ИИ?

— Меня лично это совершенно не пугает. ИИ эволюционирует — это уже продвинутый инструмент, и в будущем может превратиться, в определённом смысле, в партнёра в проведении научных исследований.

— Есть ли такие задачи, которые не под силу ИИ?

— На всех трёх иерархических уровнях ИИ — ассистент, аналитик и исследователь — ключевой проблемой остаётся анализ достоверности данных. Нейросети нередко ошибаются: при решении сложных, многошаговых и вариативных задач вероятность ошибки существенно возрастает. Поэтому окончательная функция всегда остаётся за человеком — проверить, убедиться, перепроверить. Для химиков сделать проверку несложно, потому что критерием истинности является практика. Алгоритм может предсказать перспективный катализатор, но только эксперимент — его синтез и проверка — подтвердит, работает он или нет. То же самое при расшифровке спектров: даже если ИИ предлагает десять тысяч возможных структур и выделяет из них десять лучших, эти десять лучших кандидатур человек всё равно проверит вручную. ИИ ускоряет и расширяет поиск решений, но ответственность за достоверность результата пока — и, вероятно, ещё долго — остаётся за человеком.

— Ключевое слово — пока?

— Да. Пользоваться приложениями ИИ без проверки крайне опасно, и это касается даже научных исследований, не говоря уже о повседневной жизни. Количество ошибок, включая скрытые, потенциально очень велико. Поэтому все выводы, гипотезы и рекомендации, которые выдают нейронные сети, обязательно должны проходить ручную перепроверку человеком. Со временем число ошибок будет сокращаться: появляются новые архитектуры, нейросети самоконтроля, развивается направление самообучающихся систем. В таких схемах одна сеть находит ошибку, а другая учится на этом примере и постепенно становится точнее. Тем не менее существует точка зрения, что ошибки — фундаментальное свойство многих ИИ-алгоритмов. Пока мы используем именно эти методы, ошибки будут оставаться неизбежными.

— Нужны другие алгоритмы?

— Да. Не просто такие, что будут компенсировать ошибки, а такие, что изначально не будут их допускать. Современная алгоритмическая база сама по себе предрасположена к сбоям и неточностям. Поэтому бездумно доверять результатам, которые выдают нынешние приложения ИИ, нельзя.

— Иначе говоря, ИИ — это не то, что лишает нас необходимости думать, а то, что, наоборот, стимулирует этот процесс?

— Именно так. Это очень хороший и важный вопрос — о том, какое влияние оказывает ИИ. Его задают всё чаще, и он звучит в разных вариантах. Один из самых популярных: «А когда ИИ заменит химиков?» Мы даже выполнили отдельный исследовательский проект на эту тему**.

Когда я впервые попал в научную лабораторию в 1994—1995 годах, как раз начали активно внедряться персональные компьютеры. Тогда многие опасались, что они заменят людей и сделают часть научных специалистов ненужными. Но этого не произошло. Наоборот, все научились пользоваться компьютерами, и сегодня они стали абсолютно незаменимым инструментом работы исследователя.

С искусственным интеллектом история похожая. Он не лишает нас профессии и не делает человека ненужным, а просто меняет инструментарий и способы работы. Часть рутинных задач перейдёт к алгоритмам, но сами исследователи получат новые возможности и смогут сосредоточиться на более сложных и творческих задачах.

— Но ведь ИИ выдаёт уже и музыку, и картины, и рассказы пишет. Почему бы ему и в науке творчеством не заняться?

— Да, это факт. Но я бы не стал проводить жёсткую границу между человеческим и машинным творчеством. Здесь скорее возникает более глубокий вопрос: что мы вообще называем творческой деятельностью? Если творчество — умение создавать что-то новое на основе знаний, опыта и впечатлений, то почему алгоритмы не могут воспроизводить хотя бы часть такого процесса? Но вместе с тем человеческое творчество включает личный опыт, эмоции, культурный контекст, и это придаёт ему особую ценность.

Множество примеров иллюстрирует, что творчество и интуиция опираются на опыт, знания, восприятие и впечатления. Поэтому нет фундаментальных препятствий для того, чтобы часть этих процессов воспроизводили алгоритмы. Кстати, в современных чат-ботах есть интересный параметр, который называют внутренней температурой. Если спросить у модели, какой у неё уровень температуры, она может ответить, например: «0.8». Это число определяет баланс между логичными и нелогичными ответами. При низкой температуре ответы становятся более строгими, чёткими и предсказуемыми. Если температуру повысить, то модель начинает отвечать более эмоционально, свободно и творчески.

Фактически это настройка степени логичности и креативности в дискуссии с ИИ. Представьте себе ручку регулировки: можно сделать «режим строгой лекции», а можно повернуть её в сторону «импровизированного джаза», где больше свободы и неожиданности. Но если температуру поднять слишком высоко, возникает состояние, которое сами разработчики называют «бред искусственного интеллекта». И в диапазоне от строгой логики до эмоциональной компоненты и далее до «бреда» мы легко узнаём многие черты, свойственные и человеческому мышлению.

— Пользуются ли учёные искусственным интеллектом для написания научных статей?

— Да, это один из самых показательных примеров применения ИИ. В моей области — катализ в органической химии — ежемесячно выходит около двадцати тысяч статей, каждая по 10—30 страниц. Прочитать даже малую часть этого объёма невозможно физически. Поэтому в научной практике всё активнее применяются нейросети: они помогают на стадии отбора статей, на этапе выделения ключевого смысла, делают первичный кластерный и тематический анализ. Исследователь затем уже сам читает и оценивает избранные статьи.

У нас был показательный случай: мы готовили обзор по приложениям ИИ в химии. Чтобы его написать, нужно было бы прочитать и систематизировать десятки тысяч публикаций. У человеческого коллектива эта работа заняла бы годы, и к моменту завершения обзор уже устарел бы. С помощью больших языковых моделей мы сделали её за неделю: статьи были отсортированы, проанализированы по ключевым словам и направлениям, выделены кластеры. Проверить правильность такого анализа оказалось гораздо быстрее, чем провести анализ и сортировку вручную. После доработки мы опубликовали обзор, и он сейчас активно читается и цитируется. Получается, что значительную часть вспомогательной работы фактически выполнил сам ИИ.

— Указано ли там авторство ИИ?

— Нет. Согласно современным юридическим нормам, ИИ не может быть включён в число соавторов. Автором является тот, кто формулирует задачи и отдаёт команды системе.

— Это справедливо?

— На нынешнем этапе это вполне разумная практика. Другого механизма просто нет. В статье, в разделе «методология», указывается, какие алгоритмы ИИ были использованы для каких действий. Это честно и открыто. Но юридически ИИ не может быть соавтором, потому что соавторы подписывают соглашение с издательством, а у искусственного интеллекта нет правового статуса. По крайней мере, пока.

— И опять «пока». Настанет момент, когда он будет подписывать статью и требовать гонорар?

— Такой вопрос уже за пределами моей профессиональной компетенции, и давать точные прогнозы я не возьмусь. Скорее, это сфера правовой оценки. Сегодня вокруг этого идёт много дискуссий. Есть сторонники жёстких ограничений на использование ИИ, и у них есть аргументы: слишком велик риск побочных эффектов. Можно сделать и противоположный прогноз — при активной цифровой траектории развития со временем встанет вопрос — выдавать ли ИИ-моделям аналоги паспорта и даже гражданства. Пока всё это выглядит как далёкая и неопределённая перспектива. Хотя мы видим, как быстро меняется ситуация: всего четыре года назад мы только начинали применять ИИ, а сегодня уже говорим о целой иерархии уровней, вплоть до «партнёра по исследованиям».

Я уверен, что регулирование здесь будет усиливаться, в том числе на государственном уровне, потому что вопросы действительно чувствительные. ИИ как помощник в исследованиях — это, безусловно, полезно. Но то, что связано с чувствительными формами его проявления, должно проходить через очень тщательную проверку и обсуждение, чтобы убедиться в безопасности таких шагов.

— Какое-то время назад были «модными» направления на стыках разных наук. Могут ли технологии ИИ сделать ещё один этап «перемешивания» наук на каком-то новом уровне?

— Безусловно. Междисциплинарные направления только усиливаются с появлением ИИ. Его часто называют сквозной технологией именно потому, что у него нет жёстких границ между областями знаний. Алгоритм может быть обучен на биологии, физике, химии или медицине, и эти знания внутри модели естественным образом связаны между собой. У человека же для удобства обучения традиционно есть деление на школьные предметы — физику, химию, биологию. Но чем глубже мы входим в науку, тем яснее понимаем: границы условны, области тесно переплетены.

ИИ помогает увидеть эти связи гораздо быстрее и глубже, чем раньше. Поэтому междисциплинарность будет только нарастать: уже сейчас заметно, как биология, физика, химия и материаловедение сближаются, используя общие цифровые инструменты. Хороший пример — цифровая химия. Это не отдельная наука, а скорее интеграция цифровых методов и ИИ в самые разные химические исследования — от органического синтеза и катализа до материаловедения и фармацевтики.

— Уже ведь существуют AI driving Labs — лаборатории под управлением ИИ, где всё автоматизировано, а экспериментом рулит ИИ-исследователь. Вы пока ещё не создали такую?

— В полном объёме такой лаборатории у нас пока нет. Мы проводили специальный анализ и даже реализовали проект, где ИИ частично заменял химика. Это был важный опыт, но вывод оказался однозначным: привычные лаборатории, которые изначально создавались «под человека», ИИ заменить не сможет ещё долго. Всё в них заточено под человеческий формат работы — нужно ходить по лестнице, открывать шкафы, доставать реактивы, перемешивать растворы. Такая инфраструктура органично работает с человеком, а не с алгоритмом.

Настоящий прорыв станет возможным, когда появятся полностью антропоморфные роботы, способные буквально копировать действия человека. Но если подобное произойдёт, изменения коснутся не только науки, а практически всех сфер жизни.

AI driving Lab — это другой путь: специальные пространства, спроектированные сразу под ИИ. В них алгоритмы напрямую управляют оборудованием, имея доступ ко всем элементам лаборатории. Такие проекты уже существуют, хотя пока в тестовом режиме. По суммарной эффективности они ещё уступают классическим «человеческим» лабораториям в универсальности, но выигрывают в скорости проведения однотипных операций и обработки информации. Поэтому слово «пока» здесь ключевое: потенциал у таких систем есть, и прогресс в ближайшие годы может быть очень заметен.

— ИИ — это инструмент молодых учёных, или люди, состоявшиеся в науке десятилетия назад, используют его с не меньшей эффективностью?

— На практике приложения ИИ одинаково эффективно используют исследователи самых разных возрастов. Здесь нет никаких ограничений, потому что общение с ИИ происходит на естественном языке, и любой человек может освоить базовые функции. ИИ-ассистент доступен всем без исключения. ИИ-аналитик требует навыков программирования, но таких специалистов всё больше и среди опытных учёных. А вот уровень «ИИ-исследователь» открыт широкой аудитории — главное, чтобы не было предубеждения против использования технологий.

Конечно, молодёжь ближе к цифровым технологиям. В некоторых школах сегодня примерно с 8 класса изучают Python, и к моменту поступления в университет многие студенты владеют им в совершенстве. Для них одновременно доступны все уровни работы с ИИ. Это, безусловно, сильная сторона современной системы образования. Я думаю, что в ближайшие годы базовое обучение программированию войдёт в программы практически всех специальностей, включая гуманитарные. Это станет неотъемлемой частью культуры, образования и науки.

— Когда слышишь о том, что такие мощно развивающиеся технологии вошли в нашу жизнь, то можно ожидать и каких-то мощных прорывов в науке. Но где они? Разве их стало много больше, чем в те годы, когда ИИ не помогал учёным?

— Если говорить о фундаментальных научных открытиях, то их количество не уменьшилось, а, наоборот, возросло. Но сами открытия чаще всего остаются в поле зрения профессиональной аудитории, специалистов, которые их оценивают. Для широкой публики прорывом становятся не научные статьи, а продукты и технологии, которые доходят до серийного производства. Здесь есть существенная разница: одно дело — открытие, за которое дают научную премию, и совсем другое — инновация, результаты которой можно купить в магазине.

Цикл от открытия до промышленного применения обычно не быстрый. Например, вещество, признанное перспективным кандидатом на новый лекарственный препарат, до аптеки дойдёт лишь через пять—десять лет. То же самое касается и других технологических решений. В этой связи одна из важнейших задач для ИИ — сокращение инновационного цикла. Обычно он занимает годы, но благодаря автоматизации анализа, ускоренной генерации гипотез и проверке данных ИИ может существенно сократить каждую стадию.

Именно поэтому применение ИИ в науке и промышленности — это не только вопрос удобства, но и стратегический приоритет. Для национальной безопасности и технологического суверенитета важно не отставать: каждая стадия инновационного цикла, ускоренная с помощью ИИ, означает конкурентное преимущество. Даже продукция, которую современный завод уже выпускает, может быть оптимизирована быстрее, а новые улучшения внедрены гораздо оперативнее, чем раньше.

— Недавно я разговаривала с академиком Евгением Давидовичем Свердловым. Он рассказывал, как в прошлом они практически жили в лаборатории, даже ночевали иногда. «Горели» в науке, и это приводило к прорывным открытиям. А сейчас, по его словам, этого нет, и никакой ИИ не может компенсировать то горение. Что думаете по этому поводу?

— Знаете, по моему опыту, это чувство никуда не исчезло. Всегда есть люди, которые по-настоящему живут наукой, для которых исследовательская работа — не просто профессия, а призвание. Это особая предрасположенность к научному мышлению, стремление до конца докопаться до сути явлений. Я убеждён, что познание тайн природы — неотъемлемая часть человеческой натуры. В каждом поколении находятся те, кто испытывает потребность открывать неизвестное, двигать границы знания, задавать вопросы и искать на них ответы. Никакой искусственный интеллект не способен заменить это внутреннее горение. Да, алгоритмы могут помогать, ускорять рутинные этапы, анализировать огромные массивы данных. Но сам импульс — желание открыть новое вещество, понять механизм реакции, увидеть то, чего не видел ещё никто, — это глубоко человеческое качество. Именно оно движет науку вперёд и именно оно делает процесс познания уникальным и вдохновляющим.

— А вы живёте наукой?

— Конечно. Я сознательно выбрал этот путь и нисколько об этом не жалею. Если бы пришлось выбирать снова, я бы снова занялся научными исследованиями. Зачем люди вообще приходят в науку? По моему опыту, один из главных ответов такой: человек хочет испытать уникальное чувство, которое можно описать словами — я знаю то, чего не знает никто. В какой-то момент в лаборатории ты проводишь реакцию, синтезируешь новое соединение, и это вещество никогда прежде не существовало в человеческой культуре. Новая молекула, новая реакция — и именно ты первый человек, который её открыл. Это ощущение — быть наедине с тайной природы и приоткрыть её завесу — невозможно сравнить ни с чем другим. Оно и есть главный двигатель науки, то самое вдохновение, ради которого учёные готовы работать ночами и годами. Это фундаментальная черта человеческой натуры — стремление раздвигать границы знания. И количество таких людей не уменьшается. В нашей лаборатории я каждый день вижу студентов и аспирантов, которые с огромным увлечением работают над своими проектами. Их вдохновляет сам процесс — искать, проверять, открывать. И это доставляет им настоящее наслаждение.

— Есть ли что-то в химии, что с приходом ИИ изменилось раз и навсегда?

— Сегодня уже есть целые области, где ИИ настолько ускорил, упростил и расширил исследовательские возможности, что обратного пути просто нет. Джинн выпущен из бутылки: все попробовали его в действии и оценили преимущества. Отказаться от применения ИИ теперь означало бы потерять колоссальную часть производительности. Это можно сравнить с тем, как если бы мы решили отказаться от персональных компьютеров и снова пересели за печатные машинки. Формально — возможно, но фактически это стало бы огромным шагом назад.

— А есть ли что-то, что осталось по-старому в химии, и вы бы не стали этого менять?

— Лично я не придерживаюсь каких-то предрассудков. «По-старому» должно остаться желание открывать тайны природы и использовать их на благо человека.

— И это желание свойственно не ИИ, а именно человеку?

— Всё, о чём мы говорили в этом интервью, — лишь отдельные элементы и программы, которые мы применяем на практике. ИИ не является личностью, с которой можно было бы вести диалог в привычном человеческом смысле: мы не можем узнать его мнение или понять, что он «думает». Это просто инструменты для решения конкретных задач, и в таком виде вопрос о «желаниях» к ним неприменим.

Но есть и настораживающий момент. Современные большие языковые модели обучены на колоссальном массиве данных и демонстрируют потрясающую универсальность. Их уровень знаний можно сравнить с выпускником университета — магистром, но сразу по всем специальностям: они решают задачи по химии и биологии, разбираются в стихосложении, пишут музыку, ориентируются в естественных науках, помнят почти всё. Более того, нередко говорят, что такие модели по уровню развития уже превосходят большую часть современного человечества.

— Звучит пугающе.

— Вопрос действительно непростой. Как долго технология, которая по многим параметрам уже превосходит нас и при этом полностью подчиняется нашим командам, будет оставаться в таких рамках — тема для широкой дискуссии, но она выходит далеко за пределы нашей научной деятельности. Я лишь хочу ещё раз подчеркнуть: в науке мы используем ИИ как инструмент для решения конкретных практических задач, это не самостоятельный субъект.

А вот вопрос о том, появится ли и когда появится так называемый общий искусственный интеллект, — это уже предмет философских, технических и правовых дискуссий. Пока ответить на него невозможно. Как говорится, поживём — увидим.

Классификация ИИ-систем в науке

«ИИ-ассистент» — самый первый уровень. Это своего рода цифровой помощник, который берёт на себя рутинные задачи: переводит тексты, ищет и структурирует информацию, подбирает научные статьи и патенты, форматирует ссылки, извлекает данные из публикаций. То, что раньше учёный выполнял вручную, теперь можно поручить искусственному интеллекту — и результат получается гораздо быстрее. Это уже стало настолько привычной частью повседневной практики исследователей, что многие даже не задумываются, что работают с ИИ. Российские аналоги, такие как GigaChat или YandexGPT, также показывают себя вполне достойно и активно используются в этой роли.

Следующий уровень гораздо сложнее — это «ИИ-аналитик». Здесь речь идёт уже о специализированных программах и нейросетях, которые создаются под конкретные научные задачи. Их нужно писать и обучать, и это работа самих исследовательских коллективов. Тут нужны навыки программирования — в первую очередь Python, а также знание специализированных библиотек и инструментов машинного обучения. Такие системы обрабатывают специфические массивы данных: масс-спектры, изображения электронного микроскопа, результаты квантово-химических расчётов, спектры ядерного магнитного резонанса. На этом уровне эффект от применения ИИ по-настоящему впечатляет: задачи, которые раньше занимали годы, теперь решаются за дни или даже часы. Именно здесь открывается принципиально новый масштаб возможностей для науки.

И, наконец, самый верхний уровень — «ИИ-исследователь». Это уже не просто помощник или аналитик, а система, которая в состоянии воспроизвести отдельные элементы мышления учёного: как он рассуждает, как оценивает данные, как принимает решение. Он способен «подсказывать» учёным нестандартные решения: предлагать другую функцию сглаживания или альтернативный способ обработки данных, что уже похоже на элемент творческого диалога. До полноценного партнёрства ещё далеко, но вектор очевиден: ИИ постепенно превращается из инструмента в настоящего коллегу, способного вдохновлять на новые шаги в исследовании.

По материалам статьи: Анаников В. П. Классификация применения искусственного интеллекта в химии: от автоматизации к цифровому научному мышлению. Аналитика, 2025, 15(4), 246—260.

Комментарии к статье

* Подробнее см. статью: Анаников В. П. Эпоха «ИИ для» и интеллектуальная инфраструктура науки и инженерии XXI века. Аддитивные технологии, 2025, № 3, 10—13.

** Ananikov V. P. Will artificial intelligence (AI) replace chemists? Chemistry Today, 2024, 42(4), 14—15.