Существуют ли они на самом деле и связаны ли как-то с египетскими?

В Греции сохранилось три «пирамиды»: две из них расположены в Арголиде – регионе в северо-восточной части полуострова Пелопоннес, третья – в Лаконии, на юго-востоке того же полуострова. Учёные путешественники XIX века считали пирамиды Арголиды гробницами, которые упоминал Павсаний. Этот древнегреческий писатель жил в римскую эпоху (около 115 – около 180 гг. н.э.), объехал значительную часть империи и оставил после себя десятитомное сочинение «Описание Эллады». Павсаний рассказывал, что между двумя городами – Аргосом и Эпидавром – находилось «сооружение, очень похожее на пирамиду». В том месте, по легенде, сражались войска Акрисия и Прета – царей-близнецов, боровшихся за власть в Аргосе. Никто из них не смог победить, и они заключили мир. Поскольку с обеих сторон в сражении пали сородичи и сограждане, им установили общий памятник – пирамиду. А на её стенах выгравировали щиты: считалось, что именно в этой битве их использовали впервые. Если принять эту легенду на веру, то пирамиду можно было бы датировать концом XIV века до н.э.

Другую арголидскую пирамиду считали общей гробницей аргивян, которую тоже упоминает Павсаний. Он говорит, что жители Аргоса погибли в битве со спартанцами у города Гисии; это событие датируется 669/668 годом до н.э. Лаконскую пирамиду те же путешественники называли гробницей Кинада – кормчего Менелая; её также упоминает Павсаний.

И хотя точно не ясно, какие именно гробницы видел Павсаний, и те ли это сооружения, что сохранились до наших дней, или какие-то другие, соблазн увидеть в них именно пирамиды был велик. Ведь легенды по крайней мере одну из них датируют микенской эпохой, то есть временем, близким к строительству первых пирамид в Египте. «Масла в огонь» добавляло сообщение Плутарха о данаидах. По распространённой легенде, пятьдесят дочерей царя Даная бежали из Египта от женихов. Бежали они в Аргос, на родину своей прародительницы, и Плутарх пишет, что по пути в Аргос они прошли через местность «Пирамий». По мнению некоторых комментаторов, такое название она получила от «пирамид» Арголиды, что указывает на их древность, а сюжет с данаидами может намекать на их связь с Египтом. Но что об этих заманчивых теориях говорит археология?

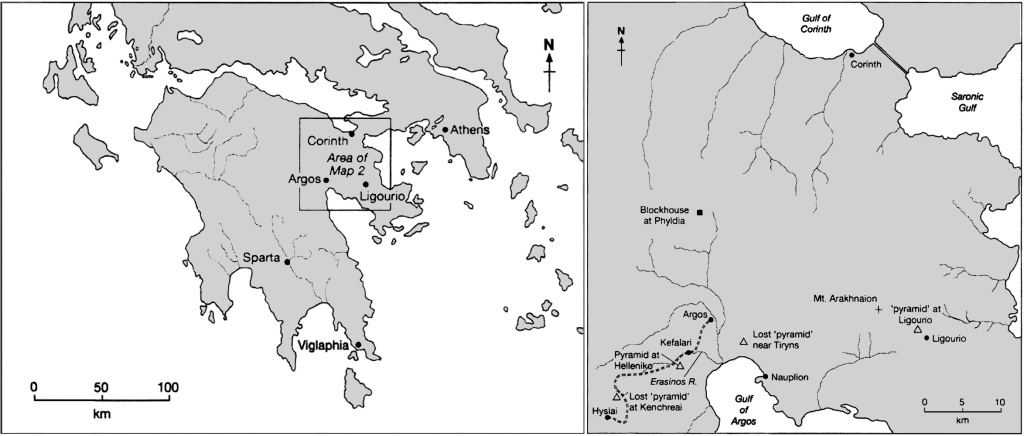

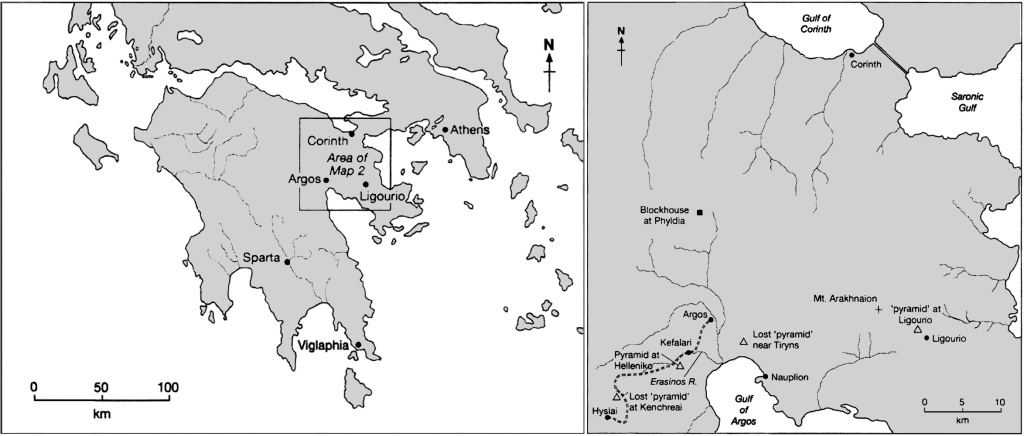

Слева: карта южной части Греции. На ней, в частности обозначены Виглафия и Лигурио. Справа: карта Арголиды. Треугольниками обозначены «пирамиды» в Элленико и Лигурио, а также «утраченные пирамиды», которые мог видеть Павсаний. Изображения: B. Nelson / Lefkowitz M., 2006. (Здесь и далее полные ссылки см. в разделе «Что почитать»?).

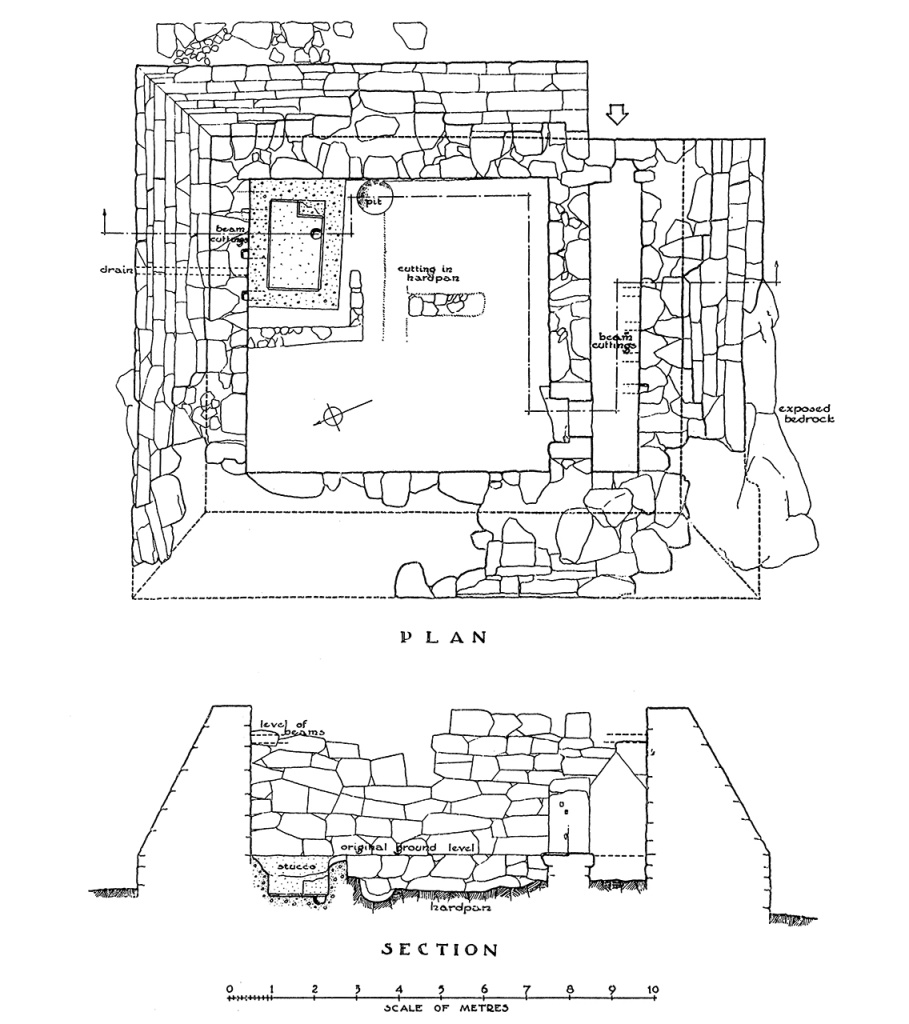

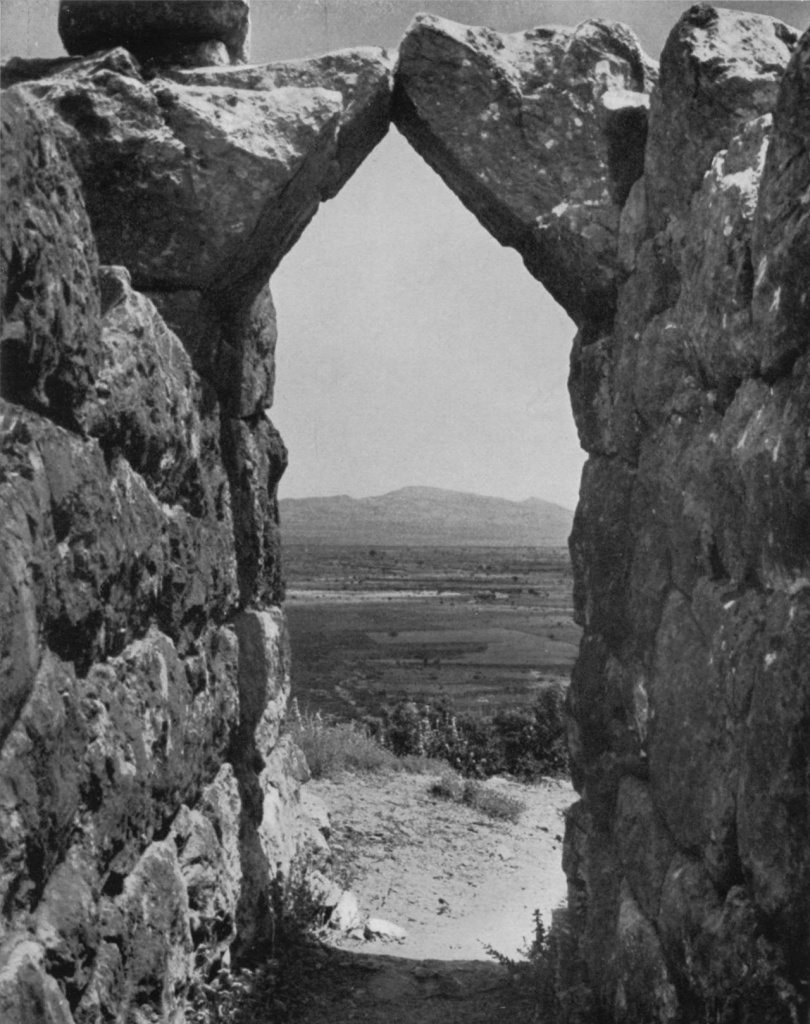

Пирамиды Арголиды исследовали в 1930-х годах. Лучше всех сохранилась та, что находится у местечка Элленико (её называют так же Кефалари – по соседнему источнику). В высоту она достигает 3,4 метра, размеры её почти прямоугольного основания – 14,7 × 12,6 м. Стены сужаются кверху под углом около 60 градусов, в южной есть уступ – в нём располагается вход в пирамиду. Вход перекрыт двумя выступающими камнями, которые образуют V-образный «свод». От него идёт коридор протяжённостью почти во всю ширину сооружения, в конце него – вход во внутреннее помещение. Последнее делилось на две части плохо сохранившейся кладкой.

От второй арголидской «пирамиды» в Лигурио сохранились только два нижних ряда стен (не считая фундамента), но наклона углов сооружения достаточно, чтобы судить о форме. Размеры этой «пирамиды» так же близки Элленико – 14 × 12,75 м. Постройку в Лаконии, у городка Виглафия, полноценно исследовали только в конце 1980-х. Она сохранилась хуже других: от неё остались фундамент, траншея вокруг него и несколько блоков, так что о её пирамидальной форме известно только по описаниям XIX века. Эта «пирамида» несколько больше – 17,50 × 16 м.

План «пирамиды» в Элленико. Чертёж: Lord L.E., 1938.

Все три сооружения стоят на возвышенностях, но при этом обзор ограничен – с одной из сторон всегда находится склон. В «арголидских» постройках были внутренние перегородки, судя по дверным проёмам, постройки запирались изнутри. Во всех случаях внутри «пирамид» есть приспособления, связанные с водой: колодец – в Лигурио, цистерны – в Элленико и Виглафии. В Элленико и Лигурио обнаружили жернова от зернотёрок, в последней – также ткацкие грузики. Во всех «пирамидах» находили керамику, и она в основном датируется IV веком до н.э. Рядом с каждым из сооружений есть следы других построек, которые, однако, не раскапывали.

Как видим, все греческие «пирамиды» существовали гораздо позже бронзового века, и они не были гробницами – запирались изнутри, сопровождались «бытовыми» находками. Во всяком случае, такой «неромантичный» консенсус установился в науке ещё в 1930-х, и удержался до начала 1990-х, когда его попытались пошатнуть.

Исследователи, которых спонсировала Афинская академия наук, в 1992 году решили датировать «арголидские» пирамиды необычным для их материала методом – термолюминесцентным (TL). При этом способе датирования измеряют интенсивность света, которую излучает минерал, если его нагреть до 400–500 °C. Интенсивность света зависит от количества дефектов, которые накопились в кристаллической решётке под воздействием природного ионизирующего излучения – космических лучей, естественной радиации, ультрафиолетового излучения. Чем дольше минерал находился под этим воздействием, тем больше будет дефектов, и если нагреть вещество до указанной температуры, решётка будет восстанавливаться, а восстановление будет сопровождаться свечением. По его интенсивности можно будет понять, сколько времени прошло с предыдущего нагревания до такой же высокой температуры. Для большинства горных пород эта «дата» будет скорее геологической, чем археологической, поэтому таким способом обычно определяют возраст керамики или обожжённой глины.

Но греческие «пирамиды» попытались датировать именно по камням из построек. Исследователи предположили, что после того как строительный материал добыли, солнечный свет «обнуляет» накопленные дефекты в поверхности камня. По их мнению, после установки в кладку, когда поверхность больше не подвергается свету, порода начинает вновь накапливать дефекты, а значит, можно определить возраст «установки».

Результаты такого датирования оказались впечатляющими: 3240 ± 640 г. до н. э. для «пирамиды» в Элленико и 2520 ± 680 г. до н. э. – для конструкции в Лигурио. Правда, через пару лет исследователи «омолодили» датировку – до 2730 ± 720 г. до н. э. и 2260 ± 710 г. до н. э. соответственно. Вторые датировки делали греческие «пирамиды» ровесниками египетских, а первые – даже предшественниками. Исследователи подкрепляли свои выводы сведениями Павсания, а также астрономическим «выкладками» о том, что сооружения в Арголиде ориентированы по тем же звёздам, что и их египетские «аналогии».

Вид из коридора «пирамиды» в Элленико. Фото: Lord L.E., 1938.

Эти исследования вызвали много вопросов. Например, почему его авторы проигнорировали работы своих предшественников? (Они их даже не упомянули). Или почему новая методика применялась именно на «пирамидах», а не на объектах, вызывающих меньше эмоций и имеющих твёрдо установленную дату? «Астрономическая» же аргументация, как всегда, вызвала у археологов аллергию – на небе много звёзд, и с их помощью можно обосновать планировку или расположение практически любой постройки.

Исследователи не смогли ответить на эти вопросы и развеять сомнения, но за них это сделало время: их методика датировки камней не получила распространения и поддержки. Так что датировка греческих «пирамид» осталась прежней, основанной на традиционной методике – по типу керамики. Она, напомним, указывала на IV век до н.э.

Но если это были не гробницы, то что?

В 1930-х считали, что это сторожевые пункты – небольшие башни, с помощью которых контролировали окружающую местность. Однако, как отмечалось выше, «пирамиды» не обеспечивали круговой обзор – часть его загораживали склоны возвышенностей, на которых они находятся. Кроме того, находки внутри «башен» явно связаны с сельским хозяйством, а еще они находятся в местности, благоприятной для такой деятельности. На связь с ней указывают и аналогии: в списке сельских построек, который датируется примерно 130 годом н.э., упоминаются некие «пирамиды», а в сельской округе Херсонеса Таврического известны усадьбы с башнями, укреплённые «пирамидальными» поясами. Так что, как и в Крыму, «пирамиды» Пелопоннеса могли быть частью усадеб, которые использовали и для «текущих» нужд, и как укрытие на случай опасности. Но зачем им тогда такая форма?

Пожалуй, наиболее забавную версию высказали в 1950-х: на наклонные стены «пирамид» проще ставить лестницу. В том, что второй этаж у них был, нет сомнений: сохранились следы от балок, которые должны были держать его. По всей видимости, стены второго этажа были «прямыми» (то есть не «пирамидальными»), и их выкладывали из сырцового (необожжённого) кирпича – он легче. Но вряд ли стоило делать «пирамидальным» первый этаж только ради лестницы, правда? Вероятно, это всё же сделали для защиты. Конечно, наклонные стены не помогали обороняющимся, скорее, наоборот, по ним было проще забираться нападающим. Но при этом «пирамидальность» сама по себе делала стены толще и, что важнее, такое утолщение помогало увеличить высоту башни – наклонные стены первого этажа выступали своего рода контрфорсом.

Что почитать?

О башнях Пелопоннеса:

Lord L.E. The «pyramids» of Argolis // Hesperia: the journal of the American school of classical studies at Athens. 1938. Т. 7. № 4. P. 481–527.

Lord L.E. Watchtowers and fortresses in Argolis // American Journal of Archaeology. 1939. Т. 43. № 1. P. 78–84.

Lord L.E., Frantz M. A., Roebuck C. Blockhouses in the Argolid // Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens. 1941. Т. 10. № 2. P. 93–112.

Fracchia H.M. The Peloponnesian pyramids reconsidered // American Journal of Archaeology. 1985. Т. 89. № 4. P. 683–689.

Young J.H. Studies in South Attica: Country Estates at Sounion // Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens. 1956. Т. 25. № 2. P. 122–146.

Munn M.H. Studies on the territorial defences of fourth-century Athens. A dissertation in the graduate group in ancient history. University of Pennsylvania, 1983. P. 329–333.

Попытка датировки TL-методом и её критика:

Theocaris P.S. et al. Geophysical prospection, archaeological excavation, and dating in two Hellenic pyramids // Surveys in Geophysics. 1996. Т. 17. № 5. P. 593–618.

Lefkowitz M. Archaeology and the politics of origins // Archaeological fantasies: how pseudoarchaeology misrepresents past misleads public. London, New York: Routledge, 2006. P. 180–202.

Крымские аналогии:

Зубарь В.М. 2005: Херсонес и Северо-Западная Таврика во второй трети III – первой половине II в. до н.э. // В.М. Зубарь, А.В. Буйских, Э.А. Кравченко, М.В. Русяева. Херсонес Таврический в третьей четверти VI – середине I вв. до н.э. Очерки истории и культуры. К., 224–225.

Буйских А.В. Пространственное развитие Херсонеса Таврического в античную эпоху. (МАИЭТ. Supplementum. Вып. 5). Симферополь, 2008. 144–146 с.

Антонов Е.Е. «Пирамидальный» пояс крепости Тарпанчи (Северо-Западный Крым) // ПИФК. 2021. № 1. С. 114–119.